福岡市随一(ずいいち)の工業の町として賑わった博多区美野島の歴史について解説していきます。

九州一の都市、福岡市の天神、中洲、博多よりももっと早くから、存在していた美野島。

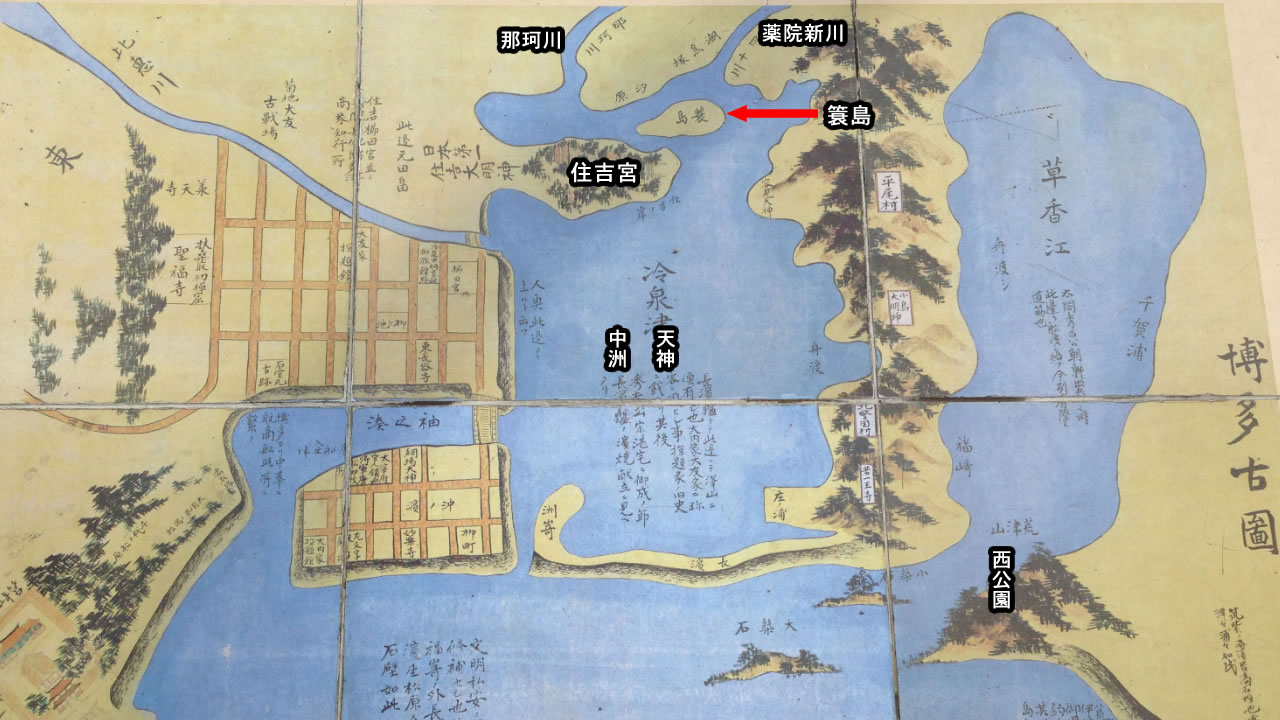

710年から794年にかけての奈良時代の福岡市は、ほとんどが海だったにもかかわらず、蓑島は那珂川の河口に浮かぶ小さな島でした。

そして、万葉集には、神功皇后が新羅征伐の際に身重(みおも)の気持ちを静めるために二つの石に願をかけて、出産を遅らせて、見事新羅討伐を果たした伝説を伝えた

「那珂郡伊知郷・蓑島人・建部牛麻呂(なかぐん・いちごう・みのじまびと・たけべの うしまろ)」という人が住んでいたという説があり、この逸話にちなんだ万葉の碑が美野島公園に建てられています。

そして、平安時代の「檜垣嫗集(ひがきのおうなしゅう)」には、「ふらば触れ御笠の山し近ければ蓑島まではさして行きなん」という歌が登場する檜垣嫗集 (ひがきのおうなしゅう)があり、

簡単に要約すれば、この歌の作者である女性歌人・檜垣嫗(ひがきのおうな)自身が

蓑島をたって、肥後(熊本県)へ帰る際に降った雨を詠んだ歌で、「御笠山(現在の大宰府近くの宝満山)を通る時、雨が降ってきたので、笠をかぶり蓑を羽織った」という解釈でよいと思います。

つまり、蓑島は、檜垣嫗集 (ひがきのおうなしゅう)に書かれた平安時代には存在していたのが有力として文献資料に記されています。

さらに、島の形が蓑に似てたことから蓑島と言われた説などあります。いずれにしても蓑島は四方を海や川に囲まれた小島だったことは間違いないようです。

そして、那珂川と薬院新川の下流河口の土砂が堆積していき、天神、中洲、薬院、博多、住吉、蓑島は埋め立てられていき、こちら江戸時代(1800年)頃には、陸続きとなって現在の地形に近づきました。

この頃、「草」冠の蓑が付く蓑島だった蓑島は明治時代の廃藩置県により、「竹」かんむりの「簑島」と呼ばれるようになりました。

わざわざ「竹」冠の簑島にしたのは、豊前にも「草」冠の「蓑島」があって、これと区別するために「竹」冠の簑島となっています。

それから、明治期~昭和44年までは、住吉の南部の那珂川よりを簑島(みのじま)と通称していました。

そして、「竹」冠りの簑島は、昭和44年(1969年)の町名改正により、現在の「美野島」に統一されました。

う~む、ややこしい(笑い