博多駅前の大博通りを西へ(国際センター方面)数百メートル歩くと日本独楽の発祥地だった旧小山町の石碑が建っている龍宮寺があります。昔はこの付近は小さな丘だったので、小山町といわれたそうですが、その由来を探すべく色々な資料を探したけど、見つかってません。石碑に書いてあるのは上小山町とあり、ならば上があれば下もあろうかと探すとありました。上小山町は今の冷泉町になり、下小山町は上呉服町らしい。

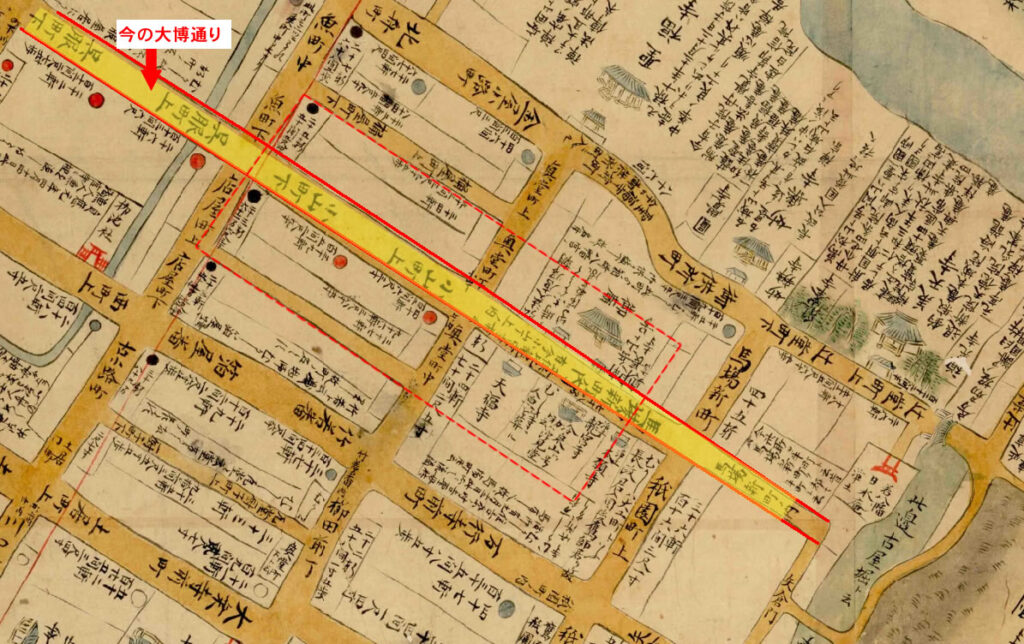

元禄時代(1680〜1709年)から小山町は存在しており、1800年頃の古地図を見ても市小路(現在の大博通り)を左右に小山町がありました。

幕末のころには、乾物問屋、酒造問屋などの大店があったり、明治6年(1873年)には上小山小学校も開設されたそうです。上には寺が多く、東長寺や天福寺(妙心寺)、龍宮寺などがあります。

明治43年(1910)に路面電車が開通して、西側の人家は後退して道幅も広くなり、町名変更で下小山町の東が上呉服町に、西側が店屋町、上小山町の東が御供所町、西が冷泉町と町名変更されました。

日本独楽発祥の地って本当?

独楽と書いて「コマ」と読む。独楽の歴史を調べてみれば、ウィキペディアには「日本では6世紀ころにぶちゴマのような木製の出土品があるが、確実にぶちゴマだとは言い切れない。また、平城京跡や奈良県藤原宮跡などからも7 – 10世紀ごろのものと思われる独楽、または独楽型の木製品が出土している」とあるものの、「コマとは断定しにくい」とも注釈があります。

さらに、18 – 19世紀にかけてヨーロッパでは独楽が流行しており、日本でも江戸時代になると独楽が飾り物や遊び道具として流行ったらしく、貿易港として栄えた博多にも独楽が持ち込まれており、それらを見本として博多で、外国製をしのぐ機能を持った長時間によく回る独楽が作られたそうです。

これが博多ゴマといわれ、曲芸などにも使われ、「博多の曲独楽」として、その名が全国に広がっていったものと元禄年間にその記録があります。