福岡県粕屋郡の須恵町に来ています。こちらはJR九州香椎線の須恵中央駅です。

須恵はかつて炭鉱の町として栄え、閉山後には一時期衰退しましたが、博多区に隣接しているため、福岡市のベッドタウンとしての開発が進み、直近10年間で人口は1.06倍となり

令和6年4月30日現在の人口は29,228人です。

粕屋郡の南部に当たり東はしょうけ越えを挟んで飯塚市に接し、南は宇美町、西は志免町・粕屋町、北は標高687mの若杉山から西に派生する尾根頂部を境として篠栗町に接しています。

福岡市の中心部、天神や博多駅へは車で約20~30分でアクセス可能で、都市と郊外の両方の良さを兼ね備えており、自然を感じながら便利な生活を送ることができます。これは、特に子育て世帯にとって大きな魅力ではないでしょうか。

眼病治療の宿場町とは

須恵町が江戸時代中期から明治初期にかけて眼病治療の宿場町として栄えていたことは、あまり知られていません。

須恵町誌によれば、弘化元年(1845年)には男性183人、女性196人の合計379人が住んでいた上須恵村(現在の須恵町)に、全国各地から毎年1000人を超える人々が目の治療に訪れていたということは驚きです。

そもそもどうしてこんな片田舎に眼科ができて、しかも全国各地から患者がきたのでしょうか?ここに来なければならない理由はなんだったのでしょうか?

今日は、その頃の眼療宿場「須恵」の歴史を一緒に紐解いていきましょう。

JR須恵中央から91号線を東へ直進していくと江戸時代には眼科の名医として知られた高場家の流れを組む岡医院が見えてきます。福岡藩には五つの眼科の家系があり、いずれも藩医(福岡藩は御典医と呼ばない)として福岡城内や江戸の藩邸に交代で詰めていました。

そのうち三家までが粕屋郡に住み上須恵村には田原眼科(たわらがんか)、下須恵村には岡眼科、内橋村には中村眼科が開業していました。

田原眼科は江戸時代には日本四大眼科の一つに数えられ、全国に名をとどろかせました。岡(本名・高場氏))と田原の両家はは、福岡(筑前)の眼病治療の祖とされる高場順世から医術を学びました。

高場順世の本名は高場進士兵衛(ししべえ)と言い天草出身で肥前唐津八万石の城主・寺沢志摩守広高(てらざわ・しまのかみ・ひろたか)の家臣だったと言われています。

また寺沢志摩守広高(てらざわ・しまのかみ・ひろたか)は、あわせて天草領四万石も支配していましたが、広高の没後、嫡子(ちゃくし)・寺沢 堅高(てらざわ かたたか)の代に起こったいわゆる島原の乱(1637~1638)(しまばらのらん)の後に寺沢家は改易され天草の領地も没収され幕府の天領となった。

この時、天草で改易を知った高場進士兵衛(ししべえ)は浪人の身となり、諸国を流浪(るろう)していくうち眼病治療に出会います。キリシタン大名だった大友宗麟を導いたポルトガル人宣教師であり医師のルイス・アルメイダが九州各地で西洋医療を伝達していきました。

アルメイダは内科・外科も含め眼病治療にも詳しく、高場進士兵衛(ししべえ)はアルメイダが育てた日本人医師から眼病治療を集中して学び同時に目薬研究にも研鑽(けんさん)を重ねたのです。

そして一人前の眼科医の腕を持つようになった高場進士兵衛(ししべえ)は高場順世と名を改め福岡藩の許しを得て粕屋郡内橋に治療院を構え、ここで田原眼科医院の家祖・田原貞俊(たわら・さだとし)や内橋の中村眼科の家祖・中村正宅(なかむら・まさいえ)らを育成したのです。

このようにして田原・岡(高場)・中村の三家はどれも先祖が順世に弟子入りしたことから眼科医となったもので、高場流眼科の系譜を受けて福岡藩医に登用(とうよう)されたのです。

彼らは藩医ですから時には城内や江戸の藩邸に詰めなければなりませんが、藩主の恩恵と言う形で、合間に庶民の診療に携わる事が認められていました。

そして高場順世は今から338年ほど前、貞享(じょうきょう)3年(1686)11月に亡くなり墓は須惠長礼(赤坂バス停近く)の岡家墓地にあります。今に残る順世の墓には「寺沢志摩守臣(てらさわしまのかみ・しん)俗称進士兵衛(ししべえ)と刻まれています。藩医だった三家は江戸にも交代で行くようになり特に天保年間(1830~1844)前後に於いて、尾張(愛知県)の馬島眼科(まじまがんか)などと並んで、上須恵の田原眼科治療院の技術の評判は江戸中にも広がり出して「日本四大眼科」の一つとして世に名を馳せたことは先ほども話しましたが、これにより上須恵には九州はもとより北海道、東北からも多くの人々が目の治療に訪れ須恵村は賑わいました。肥前南関の関所を通過する旅人の通行手形の名目にも筑前への眼病治療が数多く見られたと言われています。

1895(安政6年)に来日したヘボン式ローマ字で有名なアメリカ人医師ヘボンは日本には西欧諸国に比べ眼病患者や盲人が多いことに驚き、その原因は竃の煙が室内に籠るせいではないかと言っています。竃を使う機会が多い北海道や東北の人々は眼病に悩まされていたようで、陸路ではなく回船を利用した海路を渡り治療に訪れていたようです。

今の受け継ぐ眼病治療

現在福岡市東区香椎で開業している田原眼科の田原昭彦院長は家祖の田原貞俊(さだとし)から数えて17代目になります。

三代目以降は十五代目まで代々、養朴・養柏・養全の三つの名を交代で襲名していて、四代目(養柏)から十二代目(田原養全)までは、福岡藩の眼科藩医(福岡藩では御典医とは呼ばない)を務めていいました。

「二十とせ、日本で名高い田原様、ここで治らにゃ是非もない、前世の業(ごう)じゃとあきらめる」。これは明治30年代(1897~1906)に田原眼科に眼養生にきた患者がかきとめたという数え唄の一節です。

田原眼科に対する信頼の厚さと、どの医者からも見放され、不治の眼病に苦しむ患者たちのせつなさとがよく伝わって来る歌として須恵町史に紹介されています。

田原眼科をまさにひとすじの光明として最後に残されたわずか可能性に頼る思い出、人々ははるばるこの眼科の門をたたいたのでした。

眼病宿場の入口

JR須恵中央駅から91号線を東へ進み、上須恵バス停を過ぎた四辻を左折します。上須恵橋を渡り、上須恵公民館を過ぎると、12代田原養全が運営していた眼科治療院兼屋敷跡(須恵町史跡)に到着します。治療院の入口跡には石垣や井戸が残っており、横には現存する薬師堂が見られます。

田原眼科治療院兼屋敷跡

この上須恵橋から須賀神社にかけての道路は拡張されていますが、江戸時代から明治時代にかけて「眼療宿場」と呼ばれる特異な集落が存在しました。

この時代はすでに白内障の手術も行っていた記録もありますが現代のように日帰りが可能ではありませんでした。なので当時の目の治療には長期滞在が余儀なくされました。

江戸時代の宿場と言えば遊郭とか賭場などの遊び場があったりしたものですが、須恵は宿場と言いながら一軒として遊ぶ場所はなかったようです。

文化6年(1809)には私塾日田咸宜園(かんぎえん)で著名(ちょめい)な学者広瀬淡窓(たんそう)はその日記「懐旧楼筆記(かいきゅうろうひっき))」の中で、30日間に及ぶ「眼養生(めようじょう)について「たいへん退屈した」と記しています。

「眼養生」という通り、眼病治療は長期滞在型が一般的でした。

洗眼・点眼を繰り返し効果を高めるために最低75日、約2か月半の滞在が必要であり、自然発作的に民宿業が開始されたのでしょう。

文政4年(1821)に博多商人奥村玉蘭(おくむらぎょくらん)が著した「筑前名所図会(ちくぜんめいしょずえ)には次のように描かれています。

上須恵村田原氏の祖は養朴(ようぼく)という。眼科医でその評判は日本国内で高い。京都、大阪、江戸はいうに及ばず、東は奥州(東北地方)、西は薩摩(鹿児島県)より眼療を乞う人、まさに数百千人が来て仮住まいをしている。

この上須恵村は山里の片田舎であるけれども正明膏という目薬があるために、都会の地のように繁盛している。

そのほか、下須恵にも高場氏がいる。内橋にも眼療医がいる。いずれも評判がよい。

街道筋に面しているわけでもなく、ましてや山すその辺ぴな村が都会のように賑わいを見せていたのは全国から多くの眼病患者が治療に訪れたことによるものであり、まさに特異な賑わいでした。

このころ藩では宿場町以外に郡部の一般の村で農家が旅人を泊める事について原則的に禁止していました。

また村内での店売り(たなうり)についても公(おおやけ)には認めていなかった。この点、眼療宿場は藩が積極的に育成したものではなかったにせよここは藩医がいて藩医が認めた農家ががそれらを行う事はは許されていたようです。

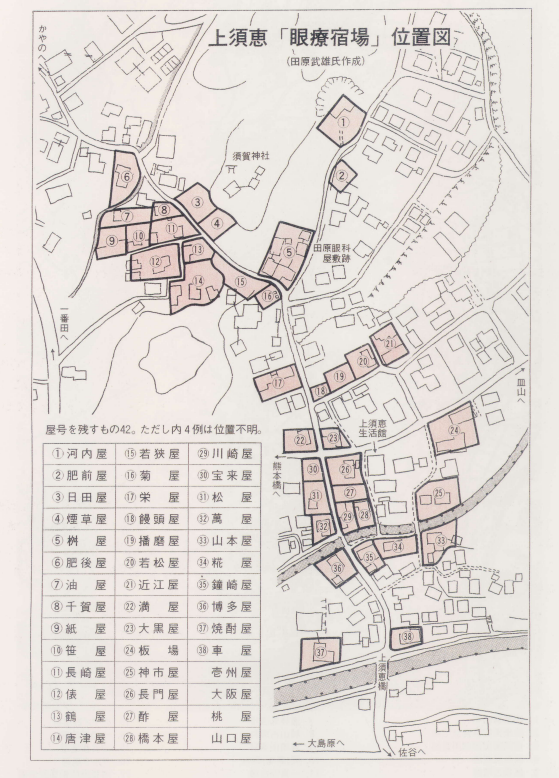

眼療宿場の位置図

須恵町史に収められた眼療宿場の位置図には、近年の聞き取り調査によって確認された42の屋号が記載されています。屋号には河内屋や肥前屋などの国名を冠したもの、日田屋、長崎屋、博多屋など地名を冠したものがあり、それぞれの地域から来た人が宿泊する宿が決まっていたと言われています。例えば、医者が「あなたはどこから来ましたか?」と尋ねると、患者が「長崎から」と答えれば長崎屋を、唐津からであれば唐津屋を紹介していたとされます。

宿の経営者には同郷の者もいたことでしょうし、同郷人が集うことによって治療に対する不安を和らげる目的もあったと思われます。

今も昔も、遠出した先で同郷の人に出会うと、ホッと一安心し、嬉しくなるものですよね。

さらに、煙草屋や油屋、糀屋、車屋、板場など、職種に由来する屋号や、大黒屋、榮屋など縁起を担いだ名前、その他に橋本屋や桝屋など、地形や商標に由来すると考えられる屋号もあります。

ここは肥後屋跡だそうで、熊本から訪れた患者が宿泊していたともいわれています。

民俗資料館

その中には、田原家や岡家の許可を得て目薬の製造を行っていた者もおり、明治時代には精奇水や真珠水、大学目薬に似た博士目薬など、ガラス瓶入りの点眼水も製造されていました。

高場順世が考案した目薬「正明膏(しょうめいこう)」は、須恵の目薬として昭和20年代まで盛んに製造され、紅絹(もみ)に包まれ、蛤に包まれた形で販売されました。須恵町外でも広く使用されていたこの目薬は、大正時代の調合を基にした近年の研究成果により、抗菌作用やドライアイに効果があることが明らかにされ、その効能が実証されました。

上須恵村では、近世に田原眼科が売薬業者に製薬の許可を与える仕組みで売薬組合が組織されており、そのメンバーの中には草鞋を履き、風呂敷包みを背負い、西日本一帯に売薬行商の旅に出る者もいました。薬の行商と言えば越中富山の薬売りが有名ですが、競合する業者として筑前の目薬売りも挙げられており、これは彼らが広範な販路を持っていたことを示しています。

須恵町民俗資料館展示物

こちらは民俗資料館に展示されている正明膏の看板です。看板の左側には特約販売店「富士谷文蔵」と記載されており、この店は徳島県小松島にある薬局で正明膏を取り扱っていました。須恵の目薬はこのように西日本各地で有名なブランドであったことがわかります。

田原眼科の診療記録『眼目療治帳(がんもくりょうちちょう)』には、多くの情報が残されています。天保5年(1834年)の1月から12月までに筑前以外から来た患者は923人に上り、出身地は近畿以西の諸国をほぼ網羅しており、新潟、秋田、山形、北海道からの来訪者もいました。

さらに福岡県内各地からの患者を加えると、患者数はおそらく万を超える可能性があります。これらの患者には、通常最低2ヶ月間滞在することが普通であったため、付き添いや看病の人々も加わり、眼療宿場での延べ人数は非常に多かったと推測されます。

多くの患者は地元の医者から見放された後、やむを得ず上須恵を目指しました。これらの患者は治りにくい盲目か、それに近い状態であったと思われます。彼らにとって、遠方からの陸路の旅は困難で、出身地を詳しく見ると、内陸部よりも沿岸部や島からの人が多かったことが分かります。これはおそらく、交通の便が良い地域の人々に限られていたためです。

目の治療に遠方から訪れた

患者たちの出身背景はさまざまでした。上級武士や高僧から一般庶民に至るまで、様々な層から来院していましたが、遠路の旅程や長期滞在、医者への謝礼を考えると、比較的裕福な人々が多かったことがうかがえます。

注目すべきエピソードとして、宝暦6年(1756年)、博多柳町の錦という名の遊女が治療のために訪れています。さらに、寛政13年(1801年)には、肥前多久の領主である多久家の伊三郎がお忍びで治療を受けに来たという記録もあります。

また、文化人として知られる広瀬淡窓も、幼い頃から眼病に悩まされていました。彼は文化6年(1809年)、28歳の時に、5月と9月の二度にわたって上須恵村を訪れて治療を受けたと記録されています。

こうして治療を求めて、時には隠れて、時には公然と、多くの人々が足を運んだ田原眼科。

広瀬淡窓が後年綴った『懐旧楼筆記』に色鮮やかに記されています。

『須恵の人家は数十、すべてが農家で、副業として旅人を泊めることを営んでいる。田原氏はすぐれた医者で、四方から患者が泊りがけで来て治療を乞う者が多い。この時も旅人が70、80人もいた。』と淡窓は記述しています。

彼が9月下旬に30日間滞在した藤助の家では、十数人が同じ宿に泊まっていましたが、庶民が多く学問を語り合える相手がおらず、「とても退屈した」と感じたそうです。こうした長期滞在しながら眼科の治療を受けることを、当時は「目養生」と呼んでいました。」

この語りは、田原眼科がどれほどの人々にとって希望の場所であったかを物語っています。淡窓自身も、そんな多くの人々と同じように、治療と共に、その場の雰囲気や他の患者との交流を経験していたのです。